●人の繋がりがワインをより美味しくしていく

岡本 新沼先生に聞き忘れたなと思うのですけれども、学生が大人と会う時間は、バイト先・家庭・先生たちなどしかないと思うのです。

学生がこちらに足を運ぶようになって、こちらにくると学生生活とは違うワイナリーの人達、亀和田さんをはじめ皆さんという別の切り口の人と会う訳じゃないですか。そこで変わっていくところは何かあるのですか。

新沼 私が連れて行くのは4年生の卒研生なのです。まだまだ学生の気持ちでいるので、あそこに亀和田さんがいるから、Mさんがいるから、こうこうと聞いておいで、自分達が聞きたいことは自分達で聞くんだよと言って、行けと言って。

手前でモジモジモジモジ最初はしているのです。外部の大人の方に見守っていただきながら接することでちょっとずつ大人になっているなという感じは確かにあります。

岡本 頼もしくなっていく。

新沼 そうですね。今年は、8人研究室に配属があって、希望のテーマをさせることにしているのですけれども、今年は8人中4人がワインをやりたいと言って、4人やっていて。基本的なことだけ教えたらあとは自分達で考えるようにと言って任せたのですけれども。ずっと土曜・日曜もLINEで実験の調整のやり取りをしていて、あそこをやっていないから今度いついつやろうとか。本当にずっと大学にいます。就活大丈夫かと思うほど・・・。

岡本 羨ましいな。うちのゼミ生はあまりいないのです。

新沼 もちろん年にも依るんです。

岡本 そうやって来られると亀和田さんは、どういうふうに思われるのですか。かわいいなって思うのですか。

亀和田 数学とか物理だったら、こうすればこうなるよという因果関係がはっきりしていますけれども、ワインは結果しかないのです。

結果に至るプロセス、何が幸いしてこうなったのか、何がダメだったからこうなってしまったのかということが厳密に説明できない。可能性だけはあります、悪い菌が出たんじゃないかみたいな話はあるのだけれども、結局、考えて改良するしかないのです。考えて、自分で試行錯誤して直していくというプロセスは学生であろうが我々であろうが同じなので、変化をみて一緒に考えるという、その姿勢を共有できるといいですね。

岡本 僕の話で恐縮なのですけれども、日本酒好きの同期、同僚がいて、田植えをして稲刈りをして、仕込みを見学させてもらって瓶詰めするという企画、年間企画に何回かやったことがあって、ワインづくりもそういう年間企画みたいなものができるのかなという。

亀和田 米は、ある程度収穫しても置いておけますよね。ブドウは、採ったらすぐ仕込まないといけない。2日3日置いておくと全然状況が変わるのです。

それから、採る日が雨だと吸水して、カラカラ晴天が続いた日と重さが相当違うのです。ということは、理想的なブドウを採るためには適切なタイミングでないといとだめなのです。それをある日に皆で集まってやろうやと、いうのはなかなか難しいです。

岡本 そういう場面に触れ合えればもっとワインが身近になるかなと思ったのです。

亀和田 例えば、仕込みますよね。ちょっと試飲するでしょ。毎日毎日味が違いますよね。糖度はどんどん下がってきて、酸味が際立ってきたのがだんだんまるくなってきて。生き物と付き合っているみたいな感覚になってきます。そのプロセスを多くの人が体験するというのは、かなり難しい。

岡本 食文化とか文化、生活の一部みたいな話があったので思い出したのですけれども。

亀和田 ただ、発酵中のワインを飲ませてあげるとお客さんはびっくりしますよね。ピリピリして甘くておいしくて。

新沼 すごくおいしいです。

岡本 すごく実感がこもっていましたね。

新沼 発酵中なので発酵の泡が入っているのです。ブドウの糖度が20%くらいあるのが、最終的にアルコールに変換していくのですけれども、途中なので甘みもあって、でもアルコールも入っていて、ちょっとフワッと炭酸があるみたいな。すごくおいしいです。

亀和田 それを飲むのが最高の贅沢なんです。

岡本 そういうプロセスの部分だった体験できるかもしれないですね。

亀和田 ここに来たお客さんにブドウを試食してもらうのです。ピノ・ノワールですよ、ブルゴーニュですよ、ロマネコンティのブドウですよ。こっちは、カベルネソーヴィニヨンですよ、ボルドーですよ。確かに味は違いますね。渋味を感じますねという、その体験を共有したいですね。

岡本 ワインづくりプロセスをパッケージした商品みたいなもの。ブドウを食べ、シュワシュワ時期を体験し、完成品を最後に送ってきてくれるみたいな。

シュワシュワ経験してみたいですね。

濱本さんは、地域の魅力を感じる食材みたいなのがこれまでもあったと思うのですけれども、セット、アルコールと食べ物がセットみたいなので印象に残っているものはありますか。

濱本 僕は、絶対食べる時はアルコールも一緒なのです。根室市に行った時に根室のおいしい海産物と一緒に北の勝。碓氷勝三郎商店でしたか根室の蔵元さんの方と一緒に食べて、日本酒に合うように居酒屋さんが料理をつくってくれてというところで、お酒単体より食べ物、合わせた食べ物と一緒に食べることでどっちもよりおいしくなるので。且つ、地域の物を食べているという感覚にもなって地域を味わっているという実感がわきますね。

岡本 こちらのレストランでは、ワインにあう食事、メニューというものを開発されているのかなと思うのですけれども。

亀和田 農業交流関連施設という、札幌市の制度を活用して整備した施設です。札幌の農産物を50%以上使うのが条件です。

そうすると、ここには野菜はあるのだけれども肉が、なかなかない。たまたまそこに古川ポークさんという養豚場が、札幌唯一の養豚場があるのです。それを使った料理をいろいろ試しています。

岡本 これは合うなというメニューはあったのですか。

亀和田 赤ビーツも栽培していますが、それでマルゲリータのソースを作っています。鉄分が多くて身体に良いんです。ボルシチの材料ですから、ボルシチも結構注文が出ます。どりらも赤ワインには合います。

座談会終了後の懇親会のメニュー、右が赤ビーツのマルゲリータ

岡本 いいですね、楽しみだな。

新沼さんの研究室では、食材の開発みたいなところは、関係はしないのですか。

新沼 食材の開発はしていないのですけれども、ブドウの病気の検出方法みたいな。コロナはPCRで検出する。それのブドウの病気バージョンをやろうとしていて。今年はワインのテーマを希望する人が多すぎて手をつけられなかったのですけれども、去年と次年度はそれをやろうかなというふうに思っています。

そういう栽培の面からもワインに貢献するみたいな形でやろうかなというふうに。

岡本 病気って、やっぱり大変なんですよね。大きな影響が出るのですよね。

亀和田 病気は大変ですし、それに加えて鳥虫獣害ですかね。今年は、ヒヨドリが地面を這って飛んできて、ここのブドウの半分くらい食べられています。例年、今頃、スズメバチが来ます。今年は、幸いなことにスズメバチは暑すぎて死んでしまったようです。それから鹿が来て、若芽を食べちゃう。タヌキが来て、下からブドウを食べるのです。アライグマが来ると彼らは手が使えるからもっと上の方までブドウを食べるのです。

岡本 ブドウがどんどん無くなっていくじゃないですか。電気柵とかしているのですか。

亀和田 鹿の柵も、別の畑でやっていますけれども。ジビエで食べていただけるといいですね。

岡本 ジビエ、確かにそうですね。

vol.7につづく

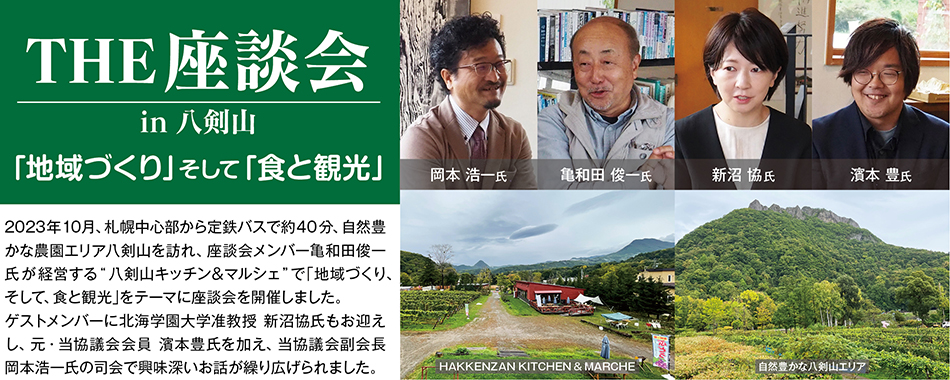

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.1

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.2

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.3

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.4

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.5

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.6

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.7

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.8