●北海道のテロワールづくり“食とワイン”の未来

岡本 卒業生が買っていくというお話しが先程ありました。そういうのは強いですよね。

ちなみに、先程のお話の中でいうと、濱本さんは消費の話の部分で、ご自身が関わってきたりとかあちこち食べに行ったり飲みに行ったりしているところで、関係するような話はありますか。

新沼 私からも質問させていただいてもいいですか。

北海道のテロワールといって、北海道らしいワインというふうに進んでいるのですけれども、北海道はすごく広いから、きっと食べ物の特徴も地域によって全然違っていると思うのです。北海道という売り方ではなくて地域でテロワールだし、食べ物とのマリアージュだしみたいなことをやるというのは今後広がるのですかね。

濱本 全体から地域に目が向いているというのは現状としてあると思います。北海道といっても広いよねという空気はSNSでもあるかなと思っていて、それこそSNSを見ていると函館から札幌の旅行を1日でやるなんて無理だよねみたいな。北海道の大きさがインターネットでわかるようになってきた。実感をもってよりわかるようになってきたので、そういう意味では北海道の何処どこというのがだいぶん目の前、それこそニセコとかはわかりやすいですけれども、大分目の前まできているのだろうなと思っていて。そうなると、北海道という前置きは必要だと思うのですけれども、北海道の何処どこというのは今後よりエリアを狭くしたものが今後うけるようになってくるのだろうなというふうに僕は思っています。

新沼 ありがとうございます。

岡本 今気になっている所は。

濱本 僕は、ありきたりで恐縮なのですけれども、日本酒を飲み歩くことが多いので、国稀酒造に行った時に、国稀で飲んで、これの品質がどんどん上がっていくとしたらすごいことなのだろうなというふうに思ったのです。

岡本 上川の大雪酒造さんは、酒造りの権利をわざわざ道外から買ってきて酒づくりをはじめて、今、北見にも蔵をもって、帯広でしたっけ、いくつか出張型で拠点を増やしてやられているので、八剣山ワイナリーさんは、もちろんワインでいうと、今お話しにあったように土地、ここというのがすごく大切だと思うのですけれども、広げていくとか、別の展開をしていくという考えとか、地元の食とワインというところの繋がりを意識するともっとこっちに出ていく方がいいんじゃないかみたいな、将来展望みたいなものはあるのですか。

亀和田 今は、流通に値するくらいのワインをつくれるように、足元をきちんと掘って、それから展開できるものがあればと思っています。

以前に台湾の市場を探しに行こうかとか、経済の先生方とも検討したこともありますが、そもそも台湾のひとはビールを飲んでいるのです。そういうところにどうもって行くのか、まだ攻め筋がよく見えていません。

岡本 先程、セイコーマートさんの話がありましたけれども、セイコーマートのワインが出て、テレビでCMをして、割りと近いお店でワインが買えるのだなとなって、はじめてワインを飲むようになったような気がするのです。

今は先行しています、道内ではセイコーマートさんみたいな話になってしまっているから。

亀和田 ワインの楽しみ方は幅があって、ネクタイをしめてドレスコードして飲む高級ワインもあるかもしれませんし、食卓で食事と一緒に楽しむ普段使いワインがあっていいんだと思います。だから日本酒よりも、よほど種類も値段の幅もある国内外のワインにもっと親しんで欲しいと思います。そういう習慣というか食生活に溶け込むような使われ方をしていかないと、要するにワインは好事家のネタに終わってしまう可能性もありますよね。だから、いろいろな方がワインの評価ををめぐって、いろいろおっしゃいますが、そういう方向もありとして、要は、どんどん飲んで下さればいいのです。毎日飲めばいいんです。

岡本 確かにそうですね。

亀和田 ただ、一本はきついんです。一人でフルサイズ一本飲むのはね。もう少し気軽に飲んでもらうためにはハーフサイズとか500mlにするとか、そういう使いやすい、消費しやすい形の製品化も必要だと思いますね。

最近は個食の方が多いのです。そうすると、一本は飲めないから。

岡本 そうすると、人口の構成とか、そういうところにも関係してくるかもしれないですね。

濱本 質問してもいいですか。

地域でいっぱいお酒を色々な所でつくっているじゃないですか。積丹のジンとか、ニセコや札幌にもクラフト・ジンを造っていますが。多分、八剣山を選んだ時に、ワインではない選択肢がなかった訳ではないと思うのです。その中でもワインに着目、特段着目されたのは、話しはかぶるかもしれないですけれども、お伺いしてもいいですか。

亀和田 まず、ワインはおいしいでしょ。それから、つくること自体が楽しいのです。日本酒は難しい。基本は職人の伝統技です。二段発酵で澱粉から糖分にして、糖分からアルコールにするというプロセスで、活動する菌も違うのです。

ブドウは、単純発酵で、糖分がアルコールになるというシンプルな過程なのだけれども、その後が深いのです。入学はできてもきちんと学力をつけないと卒業証書はもらえない、そういうプロセスです。

濱本 ありがとうございます。

岡本 毎年ワインを出されますよね。去年のはうまくいったからあの味をもう一回というのはなかなか難しいものなのですか。

亀和田 難しいです。

というのは、色々な要素があります。ブドウの出来もあるし、もちろん天候もあるし、発酵後の管理にも色々あっったりして、厳密に同じ味は多分できないと思います。

八剣山の麓に広がるぶどう畑

岡本 そうなんですね。

日本酒は、さっきおっしゃっていたけれども二段発酵するがゆえに、日本酒なら味がある程度一定になるのはそういうことができるからなのですか。

亀和田 今は、ほとんどコンピューター管理だと思います。昔は、うちのまちの酒って自慢の酒があって、それぞれ長年木の樽を使っていたので独特の味わいになっていたんです。

岡本 現在はステンレスなのですか。

亀和田 よくはわかりませんが、サニタリーもきちんとしていて、それこそ酵母も何々何号というのを使ってやると、毎年近い味が実現できるんだと思います。

岡本 それと比較するとワインにはそういう難しい面が大きいのですか。ワインもコンピューターでチャチャッとはいかない。

亀和田 AIでコントロールしてやろうかという人もいましたけれども、AIにいれるデータはどうするのかという問題がありますね。

岡本 そうですよね、経験が数値になっていないと使えないですものね。

vol.6につづく

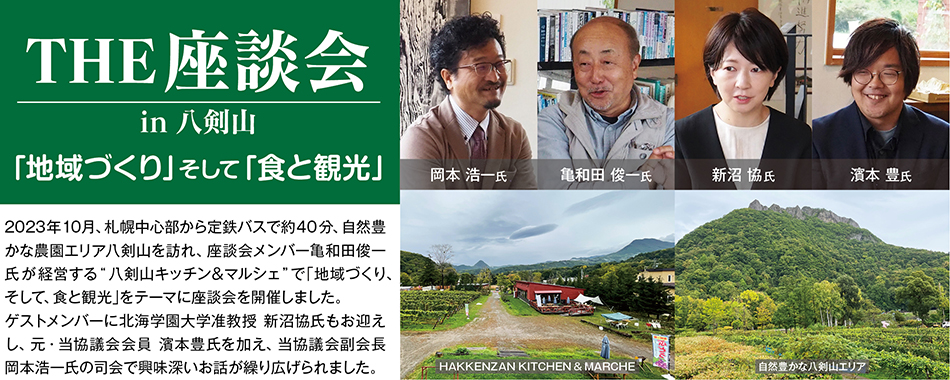

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.1

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.2

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.3

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.4

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.5

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.6

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.7

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.8