●八剣山は地質的にやっぱり面白いコンパクト・ジオパーク

事務局 あとは、ワインと同じように花が開いていくような話があれば…。

岡本 皆さんも聞いてみたいことはないですか。

事務局 八剣山という名前の由来はご存知ですか。

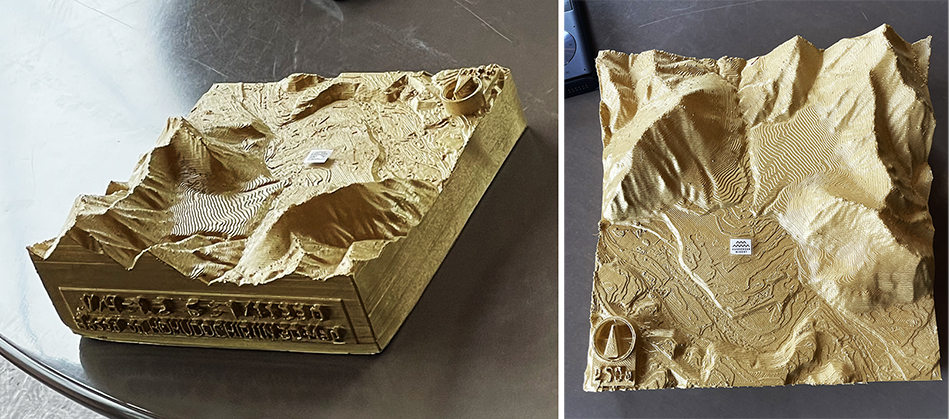

亀和田 通称八剣山で、国土地理的には「観音岩山」。これがその3Dモデルです。これが八剣山。

「八剣山キッチン&マルシェ」の位置にマーキングがある

事務局 ここがギザギザ。

亀和田 こう横から見ると薄っぺらい板みたいな岩山なのです。ここが堆積岩で札幌カイギュウの化石が出ました。昔は海の底だった。そこに火山活動がきて、割れ目に溶岩が入ったのですね。周りは削られて板状に残ったという、そういう地形なのです。

岡本 溶岩の塊なのですか。

亀和田 溶岩の岩脈です。これもそうですね。小金湯温泉に続く黄金山。

事務局 三角形の山の名前はついているのですか。

亀和田 あれは焼山という名前です。その左側は藤野のスキー場です。

あれはまとめて藤野三豊山とか。みんな豊という名前がついている山なのですけれども、通称焼山ですね。なんでそういう名前になったのか(注:明治時代に大火があっって一帯が焼けたとのことです)。

事務局 ずいぶん凸凹していますよね、この周囲は。

亀和田 ここは豊平川がつくった最初の平地なのです。どうしてこうなったかという経緯も色々あるのだと思いますけれども、地形地質的にはおもしろいところなので、いわゆる、話しは戻りますがジオパークという、地域のジオ資源を使って地域の経済を活性化しようという考え方があります。こういう景観だとか地形地質に加えて、地元の食べ物とできればワインや酒、歴史や風土が資源になります。

ジオ資源を教育とか観光に使って地域振興しましょうという、ユニセフのプロジェクトです。

事務局 どこか削ったら化石が出てきそう。

亀和田 ここを歩いて化石を探したり、色々な地質現象や違うタイプのダムをみて、というジオツアーができます。

事務局 結構ジオパークっぽいね。インバウンドで来る所としては最適じゃないですか。

亀和田 ビジターに地域に来ていただいて、地域外から外貨を稼ぐ。地域外経済を呼び込むというのが基本的な考え方だと、私は思います。

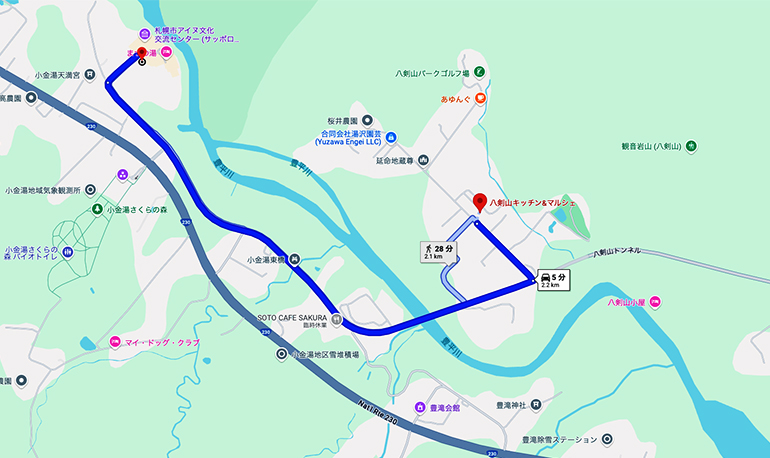

事務局 ここはアクセスもいいですからね。かっぱライナー1本で乗換なしで着きますし。

濱本 それでステイしてもらうという。

岡本 ちなみに、宿泊機能みたいなものをつける予定はないのですか。

亀和田 キャンプ場があります。

岡本 キャンプ場ね。

亀和田 既に小金湯温泉がありますから、セットで地域としてね。

徒歩で約30分、車で5分ほどの距離に小金湯温泉がある

岡本 セットで、パッケージで、やっていくと。

事務局 このエリアでは、小型バスとかで地域循環のアクセスを設けているのですか。

亀和田 去年くらいにマイクロバスを使った地域循環バスみたいなことを多分実験的に行っていたのです。ところが、誰も乗っていない。

事務局 なんだかさみしい話しですね。

亀和田 地元への周知だとか継続性がないとうまくいきませんね。

事務局 定着しないとね、利用客になってこないものね。

亀和田 バスを動かすというのはすごくありがたいことですが、それと何を結び付けるのか。単なる移動なのか、食事なのか、観光なのかという。

岡本 物語がほしいですよね、来てなにと出会えるのか。それがなかなか。うちの社会環境工学科の交通の先生が活躍しないかな。

皆さんに最後一言ずついただきたいと思います。濱本さんから。

濱本 ありがとうございました。

最後の方のお話がすごく、僕も仕事的にまちづくりコンサルタント的なところですごくわかるなと思った部分がありました。

学生の頃からワークショップのデザインを勉強してきて、今も実践しているのです。その時に毎回、参加されている方、まちの方から「結局あんた達はその後いなくなってしまうんでしょ」とよく言われることがあって、結構、学生の頃からずっと刺さっていて、学生の頃から1回関わった地域にずっと入るということをしていたのです。

その地域に入ってやり続けることの大事さ、食のテーマからずれてしまうのですけれども、実際にコンテンツもあってそれを繋いで地域で続ける、まさに補助金頼みではなくて続けていく大事さについて、すごく勉強になったと思います。今日はありがとうございました。

新沼 いつも亀和田さんとお仕事を、一緒に研究させていただいていて、その中でも全然聞いたことのない話がたくさん出てきたので、なるほどと思いながら聞いておりました。ありがとうございました。

亀和田 まちづくりがテーマでしたから、少しまちづくりにも触られてよかったです。基本、人ですよね。地域性ももちろん、どれだけ熱量をもった人がいるかということだと思います。そういう人達がたくさんおられればと思います。

その根源は何かといったら、そこが好きということ。そこがかけがえのないもので守らなければいけない、続けなければいけないという意識があるとまちづくりは成功するのかなと思いますし、そのように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。

岡本 ありがとうございました。

本当に重要なお話し、貴重なお話が聞けていい時間だったと思います。まとめるってなかなか難しいですけれども。まとめにならなくても。

地域にワインというキーワードですけれども、ワインをキーワードにして、今のお話を伺っていると、元々あるものを繋げていく。大学もそうだし乗馬クラブとかそういうものも全部そうですけれども、元々あるものもきちんと繋げながらそこの土地の魅力も増していくし、もう少し遠くを見つつ、今お話のあったちゃんと根付く活動、補助金頼みではないとか、地元の人が楽しいというそこを大切にして動いていこうという思いはすごく大切だなと思いますし、ためになったなと感じます。

そういうところは、それぞれの場所でやっているのでしょうけれども、すごく上手に連携させながらできているというところがここの魅力だと思います。もっと、更にPRが上手に広がっていくといいのかなという気がします。

貴重なお話しありがとうございました。

〇今回の座談会ブログはこれで終了です。最後までお読みいただきありがとうございました。

企画・取材:情報広報関連事業部会 編集:森

座談会終了後、参加者そろって亀和田さんのレストラン「八剣山キッチン&マルシェ」で美味しくて楽しい時を過ごしました。

お疲れ様でした! (写真右)店内の様子

乾杯の学園ワインについて説明する新沼さん

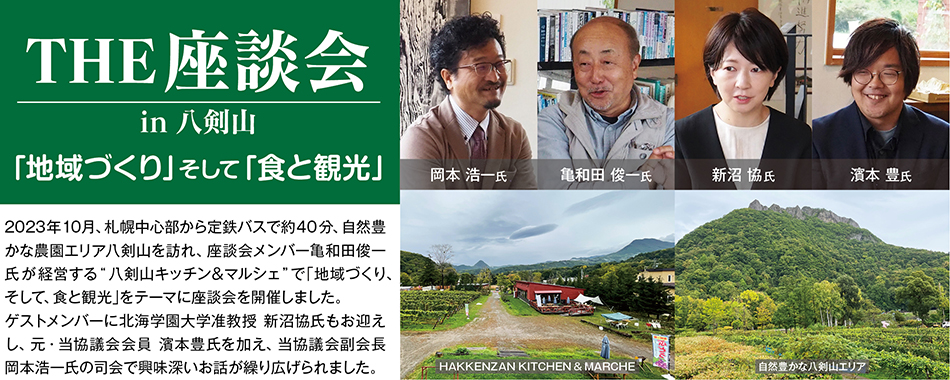

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.1

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.2

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.3

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.4

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.5

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.6

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.7

THE座談会in 八剣山「地域づくり」そして「食と観光」 vol.8